赵建:战争离我们有多远?——关于战争的起源、可能性与新范式

2022-02-28 21:12 浏览量: 2203

作者:赵建,西泽研究院院长。本文首发于2020年5月19日,根据学术论文《结构极化、国家主义与极端冲突:最后的出清是以什么方式》改编。

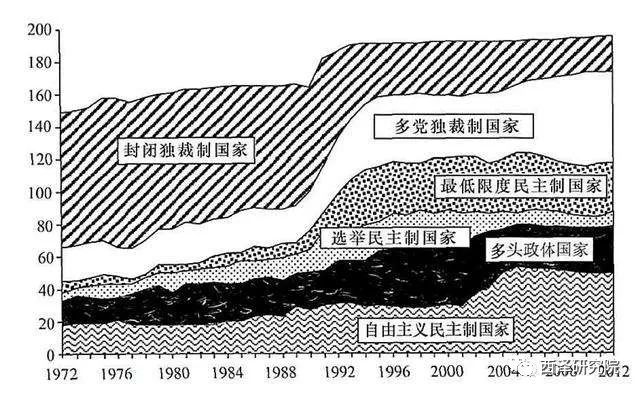

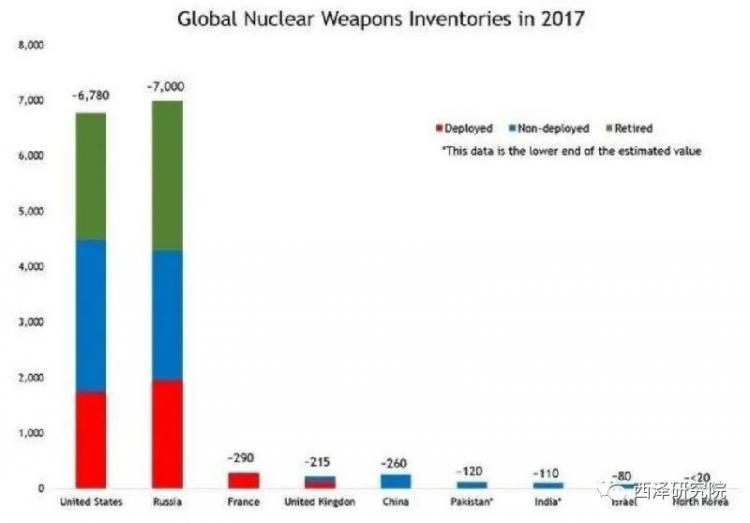

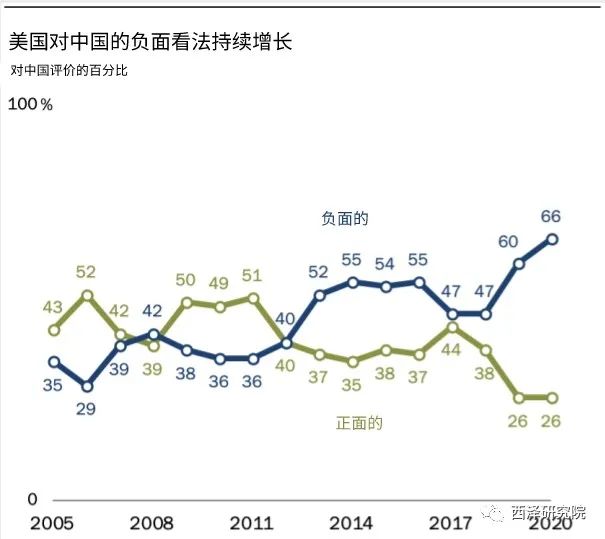

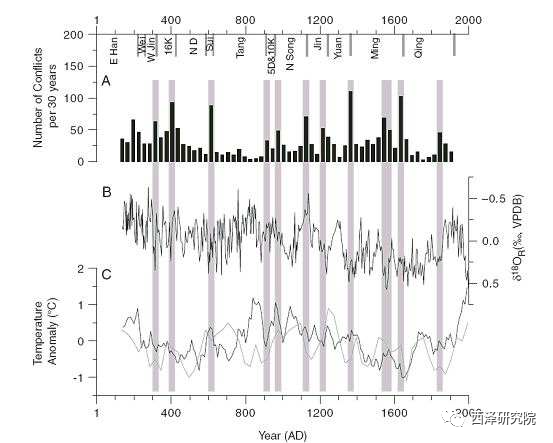

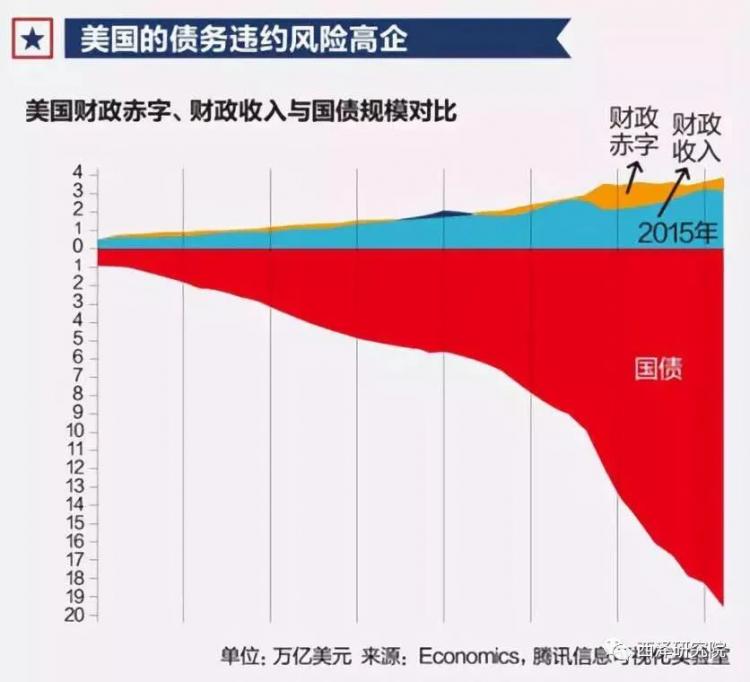

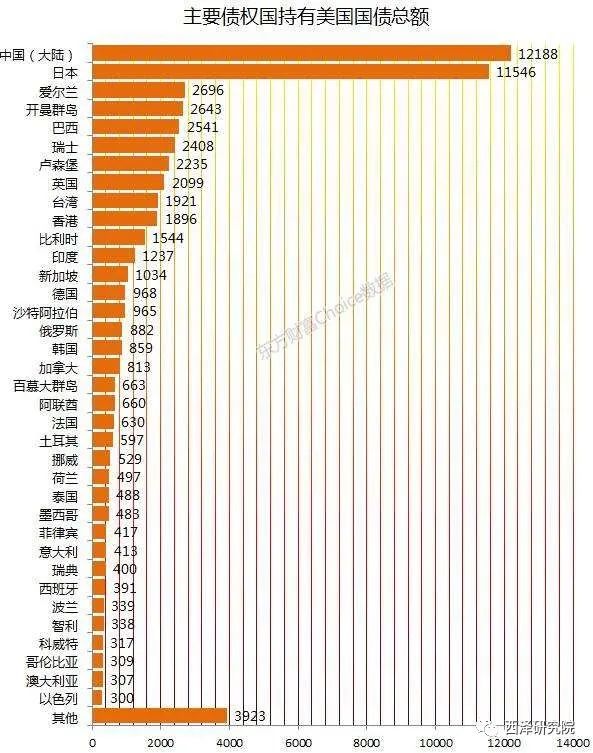

全文9640字,阅读时间约15分钟,请耐心阅读如果沿着历史的航道如此行驶下去,在未知的水域里我们会触到什么样的礁石?不确定的世界迷雾里,如果一些极端的事情发生,也无需太过惊讶。一如,四年前我们想不到特朗普当选;两年前,我们想不到特朗普会挑起贸易战的烽火;最近一年,我们想不到美国对中国的态度如此陡然直下,在违反坚持了四十年中美协议的同时,甚至开始挑起危险的种族主义浪潮;最近一年,我们也想不到自由安全著称的东方之珠,街头挤满了正常生活里斯文文明如今暴戾狂躁的年轻人;以及新的一年,大疫情之下,全球经济政治格局发生巨变,经济大停摆的同时,各国之间面对病毒不是并肩作战、同仇敌忾,而是双方指责、彼此甩锅。如三十年前一位伟人说的,“国外大气候,国内小气候”,都在发生潜移默化的加速变化。中美关系是再也回不到从前了,而且种种迹象表明已经陷入恶化的紧缩循环。有些历史的航道的确绕不过去,比如老大与老二之间的修昔底德陷阱,比如意识形态和文明的冲突;再具体一点的,比如特朗普的选票和连任,以及更加无法逃避的:中华民族的统一大业——“必须统一,而且必然统一”。时间在一点一点的过去,有些窗口也在一点一点的关闭。上帝关上了所有的门,但打开了一扇窗户——国家的“命运之窗”。在历史的关口面前,实际上没有“十字路口”,只有“丁字路口”,向左,还是向右。或者只有一面“南墙”。何以至此?或者不过是危言耸听?如果理解了必然性,也就没那么大的惊奇和焦虑。我在两年前的报告《全球化的黄昏与帝国的背影》里已经提到过一个观点:战争不过是人类利益平衡的最极端的方式之一,它的出现是因为其它温和的、理性的方式,比如联盟、合作、贸易、外交等已经失灵。战争是矛盾积累到不可调和后的爆发式出清。在大拐点面前,历史的航道往往充满宿命论的味道。茨威格在描写一战的欧洲人时,不禁引用莎士比亚的台词感叹“我们命该遇到这样的时代”。迈克尔曼记录了一战前夕的阴云密布,“欧洲的灯正在熄灭”,“事态像石头滑落一样失去控制”;俄国内务大臣像发出人类命运的咒语一样喊到:“我们在劫难逃”。而在此之前,是一个多么欣欣向荣的欧洲(茨威格,《昨日的世界》):电气革命,全球化,城市化,资本主义,中产阶层和自由市场,近半个世纪未曾有过的和平时代。没有几个人会想到一战,以及后来更大的二战。战争经济学是用经济学的方法——主要是成本收益比较、博弈论和政治经济学模型——来分析战争的可能性及演进过程的经济学分支(经济学帝国主义)。战争是资金超级密集型的,“枪炮一响,黄金万两”。尤其是现代战争,一枚导弹一亿美元左右。因此战争的背后,还要看一国经济的可持续能力、健康状况,因为这直接关系到这个经济体的产出能否支撑一次或小型或大型规模的战争。如果在战争经济学的理性计算范围内,一切还处于可控状态。最可怕的是国家之间失去理性,意识形态极化,民族主义亢奋,内部政治因为阶层冲突导致激进派上台。此时,战争就不是能用成本-收益的经济学方法计算的了。而在终极武器的恐怖威慑之下,上帝留给人类用战争解决矛盾的机会,可能就只有一次。目录一、战争的起因:国家、民族与文明的冲突二、核威慑、恐怖平衡与大国政治的悲剧三、超级债务周期、危机与战争:扭曲的结构与新范式

百万读者都在读

由FMBA历届校友推荐的文章集锦,版权属于原作者

编辑:葛格

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

备考交流

最新动态

- 《对话中国MBA》专访香港中文大学FMBA项目主任顾朝阳教授 2024-02-29

- 2月28日 | 香港中文大学金融财务MBA(FMBA)项目招生宣讲会即将开启! 2024-02-22

- 2月2日 | 香港中文大学金融财务MBA(FMBA)项目招生宣讲会重磅开启! 2024-01-27

活动日历

2022年度

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 04/02 暨南大学MBA名师公开课丨解析AI数字人跳舞视频——制作实操及变现路径

- 04/06 活动报名|投资风险与回报的掌控,港科大MBA大师课助你了解交易的智慧

- 04/06 这所双一流有调剂!云南大学EMBA/MTA调剂政策官方解读来了!

- 04/06 报名 | How your Firm will Shape the Future?“小火车”教授公开课暨复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目说明会

- 04/08 今晚7点!哈尔滨工业大学商学院调剂说明会直播预约开启

- 04/10 4月10日招生开放日 | 第一批面试前最后一场,交大建筑本科学姐与你分享职业转型经历

- 04/11 【活动报名】4月11日@清华大学|2024科创产业投资峰会:硬科技、智能造、创未来

- 04/11 活动报名 | 中欧思创会洛阳站,聚焦智能制造

- 04/12 活动报名 | 香港中文大学(深圳)金融EMBA校园开放日暨24级课程说明会

- 04/12 长江MBA公开课:AI驱动下的企业变革|活动报名

展开

热门资讯

MBA院校号

-

最新动态:

对外经济贸易大学2024年非全日制硕士调剂信息