她说:“企业家没有任何艺术细胞,企业通常是办不大的”

彼得·德鲁克曾说,管理学是一门真正的“博雅技艺”。

什么意思呢?用直白的话来讲,就是说管理学要学的不只是“管理”这一应用技艺,还有渊博的知识与深厚的人文素养。

这也是为何一些企业家驰骋商场多年却越走越迷茫的深层次原因,尤其是在草根创业红利期已然过去、传统行业迫切面临转型的当下。

越来越多的人开始意识到,光学“管理”这门应用技艺是不够的,但又不知道具体应该再学点什么。

图片来源:©千库网

对此,浙江大学管理学院在2017年给出了“浙大方案”——“商学基础+科技洞见+人文素养”,在全国率先建立起“商学+”教育生态系统,也由此展开了一系列教学改革。

“商学+”对于企业管理实践的作用,央视第一代主持人、浙大管院EMBA校友王红蕾深有感触。

她曾透露,自己在过去30多年的主持生涯中,采访过郭广昌、张朝阳等知名企业家,她发现,这些企业家有一个共通之处——他们都有各自的文化爱好。

“如果企业家没有任何艺术细胞,他的企业通常是办不大的。”

人物简介:王红蕾,央视的第一代主持人,主持过“315晚会”,策划、主持《经济半小时》《粮食·粮食》《亚洲金融风暴》《财富与梦想》《归来的故事》《新浙商》等一系列财经类节目,堪称90年代的“国民偶像”。

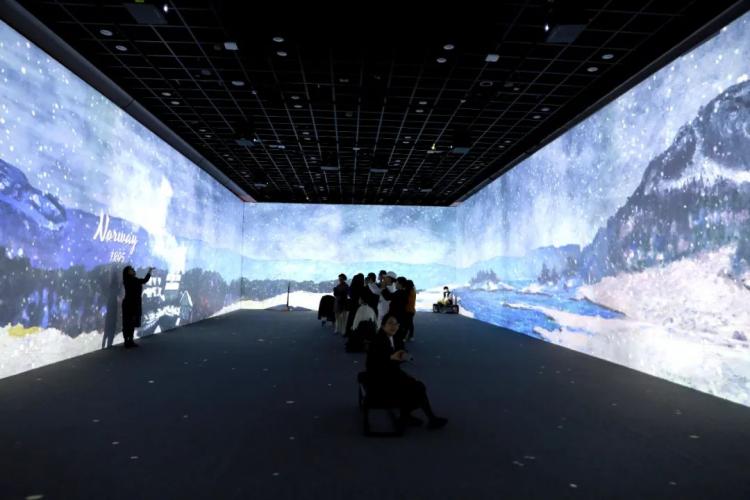

去年年底,一场风靡杭城的莫奈沉浸式体验展吸引了很多人前往体验,包括浙大管院院长魏江教授和浙大管院EMBA校友、西子联合控股董事长王水福等。

而王红蕾正是这场体验展的策展人。走出央视舞台,投身艺术,到浙大管院EMBA学习管理,在艺术中悟道管理......在不断地跨界中,王红蕾的身上一直上演着“追光者”的故事。

本期【“商学+人文”】专题,一起走近这位创新求变的“追光”校友。

心灵的畅想-梵高艺术沉浸式体验

(中国国家博物馆)

1

“玩票”心态去做艺术

2019年,王红蕾去中国国家博物馆欣赏了一场梵高沉浸式艺术展,这是国博第一次举办的无文物展览。

“我干了30多年的媒体,我的直觉告诉我沉浸式艺术展将是一片蓝海。”随后,她与这场艺术展的策展人谭甯一拍即合,成为了合伙人。

“创办艺术展,纯粹是为了‘玩票’。”王红蕾口中的“玩票”是一句典型的北京话,按现在的话说,就是某一方面的发烧友。

虽说是业余爱好,但爱好得比较深,甚至能跟专业的媲美。就这样,带着“玩票”的心态,王红蕾一只脚跨进了艺术行业。

前半生,王红蕾是聚光灯下的焦点,主持、开办节目,她是一代人的青春回忆;退休后,她移步幕后,与艺术打起交道。

从台前到幕后,从央视名主持到“王总”,她坦言适应身份转变需要一个过程,也会有心理落差,

“以前出门有央视光环,在北京秀水街上买个东西也会被商户老板认出来。现在只是个普通人”。

如今,她已适应“王总”的新身份,将自己的全部精力时间倾注于艺术。为了这场莫奈艺术沉浸式体验展,王红蕾与团队“操劳”了五个多月。

除了克服隔屏交流的困难外,办展的最大痛点还是在于疫情影响下文化产业暂时“搁浅”,观展人气直降。

那段时间,王红蕾与团队做了战略调整与创新,尝试一些文创新玩法。比如,通过互联网销售文创产品,向全球开放线上展览。

雨过天晴后,眼下是发展文化产业的最好时机。王红蕾坚信,不管过去,现在还是未来,文化产业都是一份值得一生追随的朝阳产业。

2

为了一份媒体人的情怀

与艺术结缘,来自一场美丽的邂逅。除了与沉浸式艺术展投缘外,王红蕾投身这个行业还为了一份媒体人的情怀——发展文化产业。

这一次来杭州,王红蕾对这座城市有了不一样的感悟与体验。“杭州的经济发展非常好,但是文化熏陶氛围不像北京、上海那样浓厚。”

王红蕾认为,杭州作为历史文化名城,文化资源非常丰富,孕育了宋韵文化、白蛇传等众多知名文化IP,“如何利用好城市的文化先天优势,提升整座城市的文化素养,这是我们需要思考的。”

推广沉浸式艺术展,就是在潜移默化地营造城市文化氛围,为文化事业添砖加瓦。王红蕾希望通过沉浸式艺术展能够实现两个心愿。

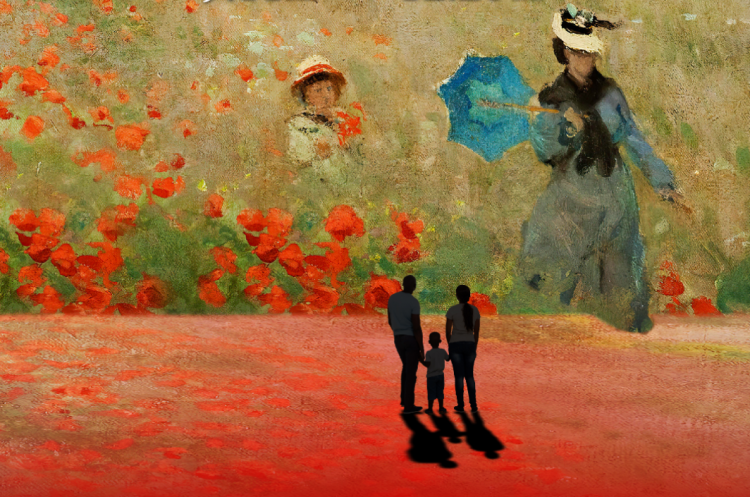

第一个是普及大众艺术教育。大众艺术教育是个新课题。一说起画展,绝大多数人都会想到只有专业美术生才会去看,或者说只有他们才能看得懂。

“艺术不该是针对某类人的小众产品,应该是众生皆可欣赏的美。”在王红蕾看来,艺术是一种表现美、感悟美的形式,“美很难用言语表述的,但美能引起共鸣。”

这场莫奈艺术展就能引起所有人对美的共鸣。比如,某些人看到缓缓下落的雨滴想到了自己的亲人,有些人看到池里的睡莲突然有发朋友圈的冲动……每个来此观展的人都能感受到莫奈笔下的美。

这就是艺术的奇妙之处。

她的第二个心愿是能够创新国内文化传播形式,通过沉浸式艺术展展现中国文化IP,讲好中国人自己的故事。

“目前,我们正在积累大量的中国文化IP。比如,杭州的宋韵文化值得深入挖掘。但是用什么形式讲,怎么讲好它,这是需要我们去探讨、研究的。”王红蕾希望,借助国内巡展契机,借鉴国外文化优秀经验,为传播好中国文化打下坚实基础。

3

于艺术中悟道管理

从年初到年尾,王红蕾一直忙碌着。

这天下午,也许是她忙碌日子里较为清闲的半天,浙大管院EMBA玫瑰会的女同学们与其他校友专程过来为她的艺术展捧场。

浙大管院EMBA的校友们聚在一块,像是一场阔别已久的同学会。西子联合控股集团董事长王水福的到场,为同学会添增了一份怀旧气氛,大家围坐在一起,开始探讨起艺术的经营之道,像及了一场日常的课堂讨论,时光瞬间倒回了十几年前。

做艺术需要经营管理吗?这个答案是肯定的。

活跃在19世纪的莫奈就有经纪人了,他的经纪人按照战略布局,以漫画、人像、油画的先后顺序进行售卖,将每一幅作品拍出了高价。

去年,莫奈的系列绘画作品《干草堆》中的一幅在纽约苏富比拍卖行以1.107亿美元(约合人民币7.61亿元)天价拍出,成为迄今为止莫奈画作中成交价格最高的作品。

事实上,一场艺术展从0到1方方面面都离不开“管理”二字。

考虑到人流量,画展的选址需考虑一二线城市;一瓶印有莫奈画作的分子水、一顶绣有莫奈名字的渔夫帽……艺术落地消费,展厅里的文创产品无一不承载着现代管理的艺术。

既然艺术中深含管理之道,那么管理是否也与艺术或者说文化息息相关呢?“管理是兼具技术与艺术的特殊领域”,管理学的前辈们早已给出解答。

不久前,王红蕾与浙江大学管理学院魏江院长围绕企业管理与文化产业展开深入探讨。

他们一致认为,企业需要文化滋养,企业家需要文化熏陶,需要提升自身文化素养,企业管理也要加入人文元素,才能走得更稳更远。

而如何将文化融入企业管理,将是每个企业家值得深思的重要命题。

4

一个北方人的浙大情节

在同届校友里,王红蕾是个“大神”般的存在。

“我很早开始就喜欢她的主持,在节目里她笑起来特别甜,没想到能和她成为同学。”一位校友这样评价王红蕾。

把最灿烂的笑容留给观众,用语言传递温暖,王红蕾一直很有观众缘。

同时,她也是个“神秘”的存在。媒体人为什么来读EMBA?为什么千里迢迢来浙大深造?在王红蕾的故事里,这些“谜团”纷纷解开。

王红蕾曾主持过一个叫《财富与梦想》的节目,通过这档节目她采访了许多民营企业家,是第一个将中国民营企业家搬上央视荧屏的主持人。

这个节目录制完成后,2004年,她来到杭州开始筹备《新浙商》。在第一次节目策划会上,她认识了浙大管理学院原院长吴晓波教授,经他介绍采访了几位浙商企业家。

在采访过程中,王红蕾强烈地感受到了南北方的文化差异。“浙江与长江以北的文化很不一样,正是这种陌生、新鲜的感觉,让我对浙江文化产生了浓厚的兴趣,特别想融入这里的文化。”随即,她决定留在浙大管理学院学习。

“在浙江省最优秀的高校学习,师从管理学领域的权威教授,与一众成就显赫的浙商企业家同窗修学。人生的这一站,收获颇丰。”

在专业上,王红蕾得到了不少点拨:“浙大管院的系统性教学让我受益匪浅。现在如果让我再做节目,我会把在浙大学到的东西融合进去。”

在文化浸润下,她越来越了解浙江文化,也与不少浙商企业家成为了知心的朋友。

在他们身上,王红蕾看到了浙商企业家终身学习的干劲与韧性。

“这些来深造的企业家是有远见的,他们意识到企业发展遇到了瓶颈,需要改革创新。他们能够放下架子回到课堂听课学习,是很不容易的。这也足以证明,谦虚的企业家才能把企业做大做强,并让它走得更稳更远。”

END

新时代背景下,

企业家不仅要掌握战略管理、

领导力、财务决策等

基础学科知识,

还应培养科技及哲学、

艺术、文学等人文素养。

“商学+科技”“商学+人文”......

这是浙江大学管理学院

给出的“浙大方案”。

在这样的育人理念下,

相信未来将会有更多企业家

真正掌握管理学这门“博雅技艺”,

成为引领中国发展的健康力量!

人物故事素材来源:“浙大EMBA”公众号(原文编辑:吴慧中、严颜)本文编辑/排版:段婷审核:佟庆

欢迎关注浙江大学管理学院官方微信

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

备考交流

最新动态

活动日历

- 01月

- 02月

- 03月

- 04月

- 05月

- 06月

- 07月

- 08月

- 09月

- 10月

- 11月

- 12月

- 06/01 6月活动报名|长江MBA人工智能主题公开课

- 06/01 活动预约 | 与香港大学在职MBA大湾区(香港-深圳)模式校友一起追梦

- 06/02 活动报名|科技前沿X管理创新——华南理工大学前沿论坛暨高级管理人员工商管理全课程项目招生宣讲会

- 06/02 6月2日,MBA公开课暨2025招生宣讲会城市巡展第一站,等你来!

- 06/02 【重磅发布】复旦大学金融新篇章:高阶金融硕士项目发布会邀您共鉴丨AMF

- 06/02 西浦国际商学院国际工商管理硕士IMBA校园开放日

- 06/02 报名 | 创新创业与韧性,教授对话学生暨复旦-BI(挪威)国际合作MBA项目招生说明会

- 06/02 报名中 | 复旦MBA招生交流会@南京站

- 06/04 复旦MBA预审怎样申请?填表指南来了

- 06/05 交大安泰6月5日招生开放日 | 市优毕+在校生一等奖学金+优秀论文得主,商汤HR总监任桐学姐分享宝贵经验,优秀重在一以贯之!